lol外围:坚韧归来,球星伤病康复背后的科学与信念

在竞技体育的世界里,伤病是每一位运动员都无法回避的挑战,无论是突如其来的急性损伤,还是长期积累的慢性劳损,伤病不仅考验着运动员的身体素质,更磨砺着他们的心理意志,近年来,随着运动医学和康复技术的飞速发展,越来越多的运动员在经历严重伤病后重返赛场,甚至焕发“第二春”,他们的康复故事,不仅是体育精神的生动诠释,也是现代医学与人类潜能结合的奇迹。

伤病的阴影与康复的曙光

去年的一场关键比赛中,某知名篮球运动员在一次突破中不慎扭伤膝盖,随后被诊断为前十字韧带撕裂,这一伤病曾被视为运动员的“职业生涯杀手”,许多球星因此状态下滑甚至提前退役,经过长达10个月的艰苦康复,这位球员不仅重返赛场,还在复出后的首场比赛中砍下高分,用实际行动证明了康复医学的力量。

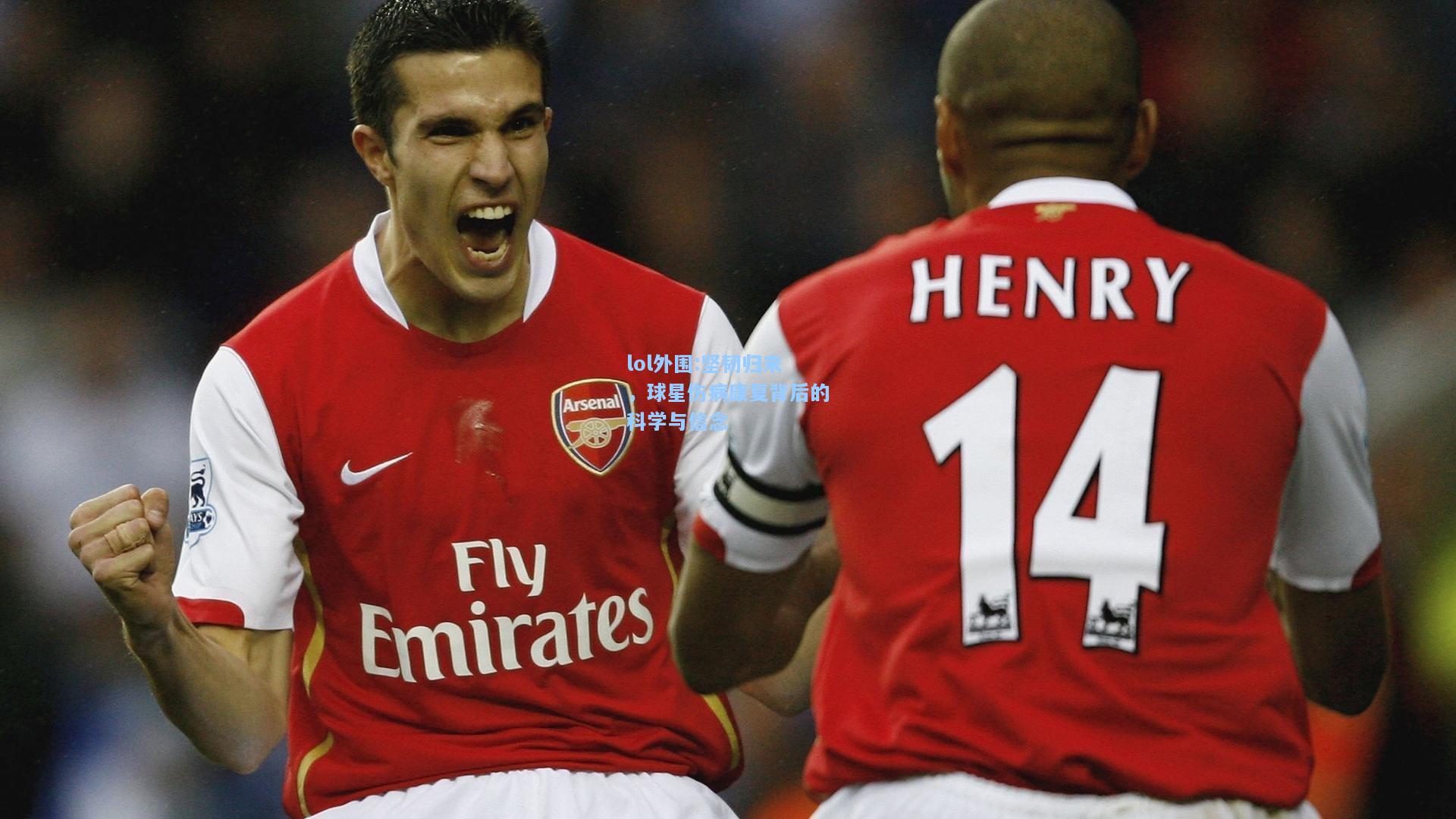

类似的案例并不罕见,某足球明星在遭遇跟腱断裂后,通过科学的康复计划和个性化的训练方案,仅用8个月便重回绿茵场,并在赛季末帮助球队夺得冠军,这些成功案例的背后,是运动医学团队、康复师、营养师以及运动员本人共同努力的结果。

康复科学:从传统到创新

现代伤病康复已不再局限于简单的休息与静养,而是形成了一套涵盖多学科的综合体系,以膝关节损伤为例,康复过程通常分为三个阶段:急性期、恢复期和功能强化期。

在急性期,医疗团队会通过冰敷、加压包扎等手段控制肿胀和疼痛,同时利用影像学技术精确评估损伤程度,进入恢复期后,物理治疗师会设计针对性的柔韧性训练和低强度运动,逐步恢复关节活动度,而功能强化期则注重力量、平衡与协调能力的提升,通过模拟比赛场景的训练,帮助运动员重新适应高强度对抗。

近年来,高科技手段的引入进一步推动了康复效率的提升,水下跑步机可以减轻关节负荷,让运动员在无痛状态下恢复运动模式;生物力学分析系统能实时监测动作细节,纠正潜在的技术缺陷;甚至虚拟现实技术也被用于心理康复,帮助运动员克服对伤病的恐惧。

心理康复:看不见的战场

如果说身体康复是一场与时间的赛跑,那么心理康复则是一场与自我的博弈,许多运动员在伤病期间会经历焦虑、抑郁甚至自我怀疑的情绪,某职业网球选手曾公开坦言:“躺在病床上的日子比输掉比赛更难熬,你会不断问自己——我还能回到从前吗?”

为此,运动心理学家在康复过程中扮演着关键角色,他们通过认知行为疗法、正念训练等方式,帮助运动员重建信心,团队的支持同样不可或缺,某棒球俱乐部在主力投手受伤后,特意安排队友定期探望,并邀请他参与战术讨论,让他始终感受到自己是团队的一部分,这种“心理归属感”被证明能显著加速康复进程。

预防胜于治疗:康复理念的新趋势

随着对伤病认识的深入,“预防性康复”逐渐成为职业体育的新焦点,许多球队开始聘请专职运动防护师,通过动态监测运动员的肌肉状态、疲劳指数等数据,提前发现潜在风险,某英超俱乐部引入可穿戴设备,实时追踪球员的跑动距离、关节压力等指标,一旦发现异常便立即调整训练计划。

个性化的营养方案和睡眠管理也被纳入康复体系,研究表明,充足的蛋白质摄入和高质量的睡眠能促进组织修复,将康复时间缩短20%以上。

回归与超越:那些改写命运的故事

体育史上从不缺乏从伤病中崛起的传奇,某田径巨星在经历多次脚部手术后,依然打破世界纪录;某冰球运动员在颅骨骨折后戴上特制头盔重返赛场,并带领球队夺冠,这些故事不仅激励着后来的运动员,也让公众看到了人类意志的无限可能。

随着基因治疗、干细胞技术等前沿科学的探索,未来或许能彻底改写伤病的结局,但无论技术如何进步,康复的核心始终未变——那是运动员对梦想的执着,是医疗团队的专业坚守,更是体育精神中永不熄灭的火种。

在掌声与欢呼之外,这些默默无闻的康复历程,或许才是竞技体育最动人的篇章。

评论列表

发表评论